栏目索引

相关内容

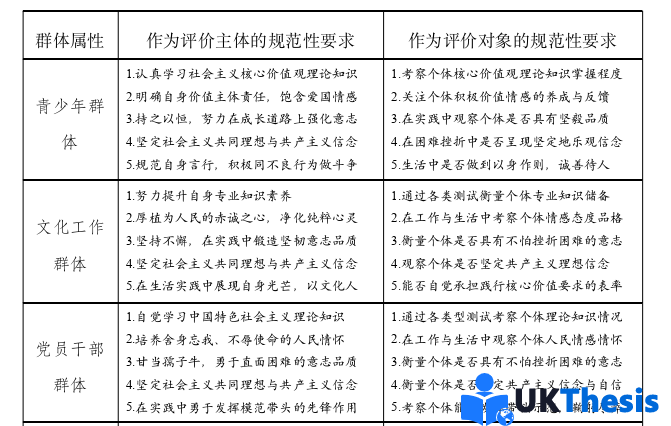

本文是一篇博士论文范文,笔者认为在关于新时代社会主义核心价值观教育制度化成效的评价中,明确新时代社会主义核心价值观教育制度化成效评价的必要性,阐释新时代社会主义核心价值观教育制度化的首要评价主体是党、权威评价主体是政府、直接评价主体是社会集体、重要评价主体是公民个体。

第一章新时代社会主义核心价值观教育制度化的生成基础与价值意蕴

第一节新时代社会主义核心价值观教育制度化的科学内涵

社会核心价值观由观念到实在、由自在到自觉的生成与转化,不仅需要教育引导与环境熏陶,更需要制度约束。新时代社会主义核心价值观教育制度化不是一个学术专有名词,更不是“居庙堂之高”的抽象理论,它是旨在提升新时代社会主义核心价值观教育规范性、针对性、实效性而采取的方法与手段。深刻理解并阐释价值观、价值观教育与制度等概念,对于该问题的研究至关重要。

一、社会核心价值观与社会核心价值观教育

日常生活中,“价值观”与“价值”是我们耳熟能详的两个词汇,且并未作明确区分。严格意义上,“价值观”与“价值”是两个不同分属的概念范畴。按照目前学术界普遍观点,“价值”即某一客体对主体(人)而言所具有的意义,即主体(人)对客体是否满足需要,以及满足需要程度所做出的判断;而“价值观”则是主体(人)关于“价值”的总的看法和根本观点,是主体(人)关于某种事物对“我”的意义、价值、作用的看法、观点和态度,是主体(人)判断善恶是非的总观念、总看法。从根本上讲,“价值观”与“价值”具有天然的同一性,一方面,价值观以价值的存在为前提,另一方面,人们对事物价值的判断总是凭借一定价值观为指导的。由此,无论“价值观”,还是“价值”,都需要在与双方的相互关联中才能得到科学阐释。

(一)社会核心价值观的科学内涵

何为价值?价值意为“事物的用途或积极作用”①,现代汉语词典从社会生产与客体属性两个角度将其解释为“体现在商品里的社会必要劳动;用途或者积极作用”②。英文中将价值可翻译为“Value”“Worth”等词,牛津现代词典中主要从“重要性、有用性;价格、等价物;某物的自然属性或社会属性所具有的效果或意义;某人或某物所具有的长处;数值”等五个方面对其做出解释③。从中西方常用的词义表述中“价值”可作“意义”来解释。

第二节新时代社会主义核心价值观教育制度化的唯物史观基础

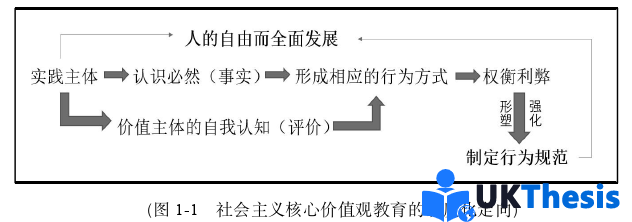

厘清社会主义核心价值观教育制度化的唯物史观科学蕴含,对新时代提升主流价值观教育实效性具有重要意义。唯物史观以“现实的个人”为逻辑出发点,确立人的解放和发展的现实目标,深刻蕴含着实现人全面发展及精神世界塑造的合目的性与合规律性的理论启迪。新时代社会主义核心价值观教育制度化,需要围绕实现人的全面发展及美好生活的价值需要为旨归,以唯物史观为理论基础,理清“现实的个人”同社会核心价值观及其制度规范的内在逻辑关联,阐释好新时代“现实的个人”解放与发展的理论要求及实践表征。新时代要以制度的形式将社会主义核心价值观的现实规约性与理想的凝聚性,共同作用于现实国民教育承载的实然与应然发展过程中,实现个体本位价值选择同社会本位价值评价在社会主义核心价值观教育过程的有机统一,形塑社会主义核心价值观教育的制度安排、制度权威、制度环境及其公众制度理性,在核心价值观教育与制度功能实现上探寻契合点,以真正释放社会主义核心价值观在鼓舞人心、协调整合、激发理想、凝聚共识的巨大潜能。

一、人的社会性存在:价值观教育制度化的存在论基础

价值与价值观不是抽象的观念符号,不是经典诵读的诗词歌赋,甚至也不是固定不变、完全一致的礼制,而是一种在现实生活各类事物相互交错、错综复杂中具体的、一以贯之的行为模式。作为主体所特有的“行为模式”,一定的价值与价值观,必然是不同主体在不同现实存在和生活境遇的独特反映,它是对人的存在及其意义的现实思索。主体基于自我特殊主体性形成不同价值与价值观,不同主体对相同意义的价值与价值观具有不同释义及现实表现。因此,对于价值以及价值观本质的把握只有基于马克思主义唯物史观,在充分认识“人的存在”意义上才能获得合理的诠释和理解。

第二章新时代社会主义核心价值观教育制度化的思想探源

第一节马克思主义经典作家关于科学社会主义价值观教育制度化思想

马克思恩格斯在对欧洲资本主义国家的政治制度、经济结构、文化思维等做系统研究时,创造性地建构起辩证唯物主义与历史唯物主义,这一指导无产阶级革命与建设的科学的世界观与方法论,并在长期工人运动的实践中形成无产阶级改造世界的科学社会主义理论。其中不仅蕴含科学社会主义的价值要求,而且深藏科学社会主义价值观教育制度化的初步研究与实践探索。

一、马克思恩格斯关于科学社会主义价值观教育制度化思想

马克思恩格斯受到启蒙思想影响,并在德国古典哲学、英国古典政治经济学及19世纪空想社会主义者影响下,对资本主义政治经济规律、工厂生产流通规律、工人运动等方面展开具体研究,创立了唯物史观和剩余价值学说,为无产阶级革命与建设,以及实现人的自由而全面发展提供科学的理论指导。在《黑格尔法哲学批判》《关于费尔巴哈提纲》《神圣家族》《哲学的贫困》《共产党宣言》《资本论》《1844年经济学哲学手稿》《德意志意识形态》等著作中,对资本主义时代发展提出的理论与现实问题展开系统研究,使社会主义由空想变成科学,为社会主义核心价值观教育制度化提供唯物主义世界观及科学的方法论指导。

(一)科学社会主义价值观教育制度化的思想,萌生于同资本主义价值观教育制度的斗争与批判

马克思恩格斯毕生追求所体现出的终极价值目标,是在同资本主义旧有秩序长期斗争中生成的。马克思恩格斯在关注现实问题、探寻资本主义政治经济规律、人类社会发展规律时,对资产阶级所采用的各种压榨、奴役无产阶级的手段进行了猛烈抨击,对剥削阶级向劳动人民所采取的“愚民”政策进行了强烈谴责。这些批判与反思逐步萌生对“民主”“自由”“平等”“公正”等社会主义核心价值的永恒信念。马克思恩格斯肯定资产阶级在人类历史进程中的积极作用,也进一步揭露了资本主义制度的统治本质。

第二节中国共产党人社会主义核心价值观教育制度化思想

中国共产党从成立之日起,既是中国先进文化的积极引领者和践行者,又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。中国共产党始终将社会主义文化发展与建设事业作为自己的使命。社会主义的核心价值观教育与宣传作为社会主义文化发展的内核,更是视为文化育人、塑人的重中之重。自五四运动吹响“民主”与“科学”号角,社会主义性质的核心价值观教育便同中国共产党引领的文化建设浇筑在一起。在党的百年奋斗历程中,中国共产党人领导全国各族人民,在理论研究和实践探索中积累了丰富的关于社会主义的核心价值观教育及其制度化发展经验,对当前社会主义核心价值观教育制度化研究具有重要意义。

一、新民主主义革命时期中国共产党人社会主义的核心价值观教育制度化思想

中国共产党创立初期,组织开展一系列传播马克思主义理论、共产主义、社会主义的核心价值观教育工作安排,并对社会主义的核心价值观教育制度化进行初步实践探索。一是加大传播马克思主义思想的力度,成立人民出版社,组织翻译、编撰马克思、恩格斯、列宁著作。如创办《新青年》《国民》《少年中国》等报刊,翻译《唯物史观解说》《马克思经济学说》等,为创办以马克思主义为思想指导的无产阶级先进政党提供思想理论前提。二是将马克思主义理论传播同工人运动结合起来,使中国无产阶级认识到自身力量,为进一步解放思想提供现实活动安排。三是明确自身党的建设,在党的二大确立了第一个正式章程,将民主的价值追求通过具体的纪律要求、组织机构及制度规范等形式确立下来。“我们的党从最初组织起就有自我批评和思想斗争,就确定了民主集中制,就有严格的组织与纪律,就不允许派别的存在,就严厉地反对了自由主义、工会独立主义、经济主义等”①。四是在各省的特殊地域环境下,积极组织同各地区风俗习惯相结合的思想文化教育工作,注重同群众感情的培养及党自身工作作风的建设。五是注重对实践经验的总结,尤其是对一些重要的经验教训给予高度重视。共产党早期关于社会主义的核心价值观教育制度化的具体实践及其经验总结,是新民主主义革命时期关于该问题的初步探索及良好开端。

第三章 新时代社会主义核心价值观教育制度化的现实境遇 .......... 158

第一节 新时代社会主义核心价值观教育制度化面临的机遇 ....... 158

一、习近平文化思想提供科学指引 ........................ 159

二、新时代新的文化使命明确要求 ....................... 162

第四章 新时代社会主义核心价值观教育制度化的方法论原则 ...... 206

第一节 坚持党的领导同尊重人民主体地位相统一 ....................... 206

一、坚持党的领导是社会主义核心价值观教育制度化的根本保障 ............................ 206

二、尊重人民主体地位是社会主义核心价值观教育制度化的本质要求 ................... 208

第五章 新时代社会主义核心价值观教育制度化的实践路径 .......... 234

第一节 新时代社会主义核心价值观教育制度化主体建设 ........... 234

一、社会主义核心价值观教育制度化的国家主体建设 .............. 235

二、社会主义核心价值观教育制度化的社会利益集团主体建设 .......................................... 240

第六章新时代社会主义核心价值观教育制度化成效的评价

第一节新时代社会主义核心价值观教育制度化成效评价的意义

社会核心价值观教育是一项特殊的社会实践活动,关涉到社会发展、国家稳定,是个体健康成长、自我价值实现的有效路径。制度规范作为保障社会核心价值观教育有序运行的外在力量,既是维护核心价值观教育成效的必要手段,更是衡量一个社会文明与否的重要标志。在人们社会生活中,社会核心价值观教育制度安排是否合理、正当,制度实施的过程是否真实、有效,制度在保障社会核心价值观教育有序运行的效力如何,以及核心价值观教育制度化应以何种价值评判尺度实现制度优化、升级,以更好满足现实个体的价值需求,这为核心价值观教育制度化成效的评价提供理论衍生必然及实践逻辑意义。在人类活动中,评价具有四种最为基本的功能,即判断、选择、预测和导向功能。①评价的四种功能在核心价值观教育制度化过程中得到充分的展现。

一、评价为核心价值观教育制度化成效的判断提供客观依据

评价的基本形式之一,就是基于评价主体(人)的需要尺度,对现有客体作出的价值判断,而且这样的价值判断为现有客体实际成效的把握提供客观依据。在人的长期实践交往过程中,总是反映出主体活动的合规律性与合目的性的统一。实践主体为了能够满足自身活动需求,就必须依照客观事物存在的本质规律,尊重自然、利用自然。不合规律性的活动不可为,不合目的性的活动不愿为,人的实践活动只有实现合规律性与合目的性的统一,才可真正实现发现价值、创造价值、实现价值和享用价值的实践活动目的,而评价,则是对人创造价值、实现价值和享用价值的根本判断方法。基于一定客观评价标准和评价尺度的评价活动,不仅对人所创造价值、享用价值的过程及结果,进行合规律性与合目的性的全面审思,更对人的价值创造活动提供明确的客观考核标准,并以此推衍出何者为优,何者为劣;何者为善,何者为恶的价值评判尺度。

结语

新时代社会主义核心价值观教育制度化,是随社会实践而不断动态生成的发展过程。党的二十届三中全会强调,“当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期”①,并进一步围绕深化文化体制机制改革,明确要求建立“完善培育和践行社会主义核心价值观制度机制”②,以此不断适应新时代精神文明建设的现代化要求。新时代社会主义核心价值观教育制度化研究,是新时代社会主义精神文明建设的理论研究与实践探索的迫切需要。新时代社会主义核心价值观教育制度化,将社会主义核心价值观的现实规约性与理想的凝聚性,共同作用于现实国民教育承载的实然与应然发展过程中,实现个体发展与社会进步、制度规范与自由理性、社会主流价值观同价值观多样形态等,在社会主义核心价值观教育过程中的有机统一。新时代社会主义核心价值观教育制度化,不仅为新时代社会主义精神文明建设提供制度保障,而且为中华民族现代文明的发展提供价值引导,将社会主义核心价值观教育制度化不断随实践发展而发展,推进制度创新。

竭力满足人民对美好生活的精神向往,不仅是新时代社会生产发展的现实要求,而且是新时代社会主义精神文明建设的重要指向,是人成为人、实现自我价值、推进人全面发展良好价值追求的现实回应。人民美好生活精神需要的满足与实现,不单是自身精神世界的理想构建与思想素质的提升过程,而是更多呈现为与个体精神追求相适应的全体社会成员在实践交往及普遍价值追求相契合的社会化实践过程,即个体美好生活精神需求满足的过程在生活中外显为个体以更优秀姿态融入社会集体、创造更多社会价值的过程。制度保障全体社会成员对普遍价值规范的理性共识,为人美好生活的精神追求及美好生活实现所需的良好价值导向、社会舆论引导、制度秩序及人文环境氛围提供坚实制度根基。新时代社会主义核心价值观教育制度化,为保障每一社会成员美好生活精神需求提供价值滋养前提和现实制度手段,将每一个体精神需要的满足与精神利益的实现契合到全社会文明程度提升、全体人民精神生活共同富裕的实现过程中。

参考文献(略)