栏目索引

相关内容

本文是一篇博士论文范文,本文以城市绿地功能质量为研究对象,以改善城市人居环境、满足居民多元化福祉需求为目标,从生态—社会耦合视角形成城市绿地功能的理论认知和研究体系;以长春市主城区为研究区域,构建了多学科融合、多视角转换、多层次统筹的综合分析框架和实践探索思路。

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 全球环境危机背景下维系生态安全的紧迫性

自进入“人类世”新纪元以来,人类在享受社会经济迅猛发展带来了福祉的同时(Millennium Ecosystem Assessment, 2005),也因对地表环境产生了超越边界的、不可逆转的破坏而面临全球生态空间萎缩、气候变化、环境污染等一系列严峻挑战(Grimm, 2008),地球宜居性面临巨大威胁。其实质是土地系统与人类社会系统发展失衡的结果。为此,国际社会陆续提出《联合国气候变化框架公约》、国际地圈与生物圈计划(IGBP)、联合国《2030年可持续发展议程》、“未来地球计划(Future Earth)”(2014-2023)等一系列行动战略,中国也适时提出了建设美丽中国、“共建地球生命共同体”等时代命题(Hansen, 2018),更将生态文明战略提升至关系人民福祉以及中华民族永续发展千年大计的新高度。可见,弱化人地系统矛盾,达成人与自然和谐共生,既是生态文明建设的核心要义,也是宜居地球可持续发展的时代主题。

1.1.2 高强度开发地区绿地功能有效发挥和高质量发展的重要性

城市主城区是人类对自然环境干预扰动最显著的高强度开发地区,高度活跃的社会经济行为对国土空间格局进行了近乎彻底的重构,同时也带来了最激烈的人地矛盾以及生态环境退化与人类福祉提升之间的强烈冲突(Bai et al., 2014)。城市绿地是协调社会经济系统与自然环境系统的重要连接体(Kabisch et al., 2015),通过发挥固碳、滞尘、缓解城市热岛效应等生态功能维持城市的新陈代谢和能量平衡,承载了居民对人居环境改善的福祉诉求(可持续发展目标第11条,United Nations,2015)。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

在城市高质量发展和人类社会福祉需求持续提升的背景下,本研究在城市主城区尺度下围绕城市绿地功能展开探讨。主要研究目的如下:

一是从多维度、多层级人类社会福祉需求角度辨析城市绿地的多功能,从人地系统耦合视角完善并拓展城市绿地功能的理论认知和研究体系。

二是从人本位视角分析城市居民对城市绿地多功能的需求,构建基于个人微观感知的城市绿地生态—社会功能质量评价体系,整合多源异构数据并综合使用多种研究方法实现高强度开发地区城市绿地功能质量精细化评估。在此基础上,探究功能间的相互关联及区域内绿地功能的供需匹配关系。

三是以“功能”引导城市绿地实现功能协同和供需协调为核心;以“格局”引导城市绿地生态网络的建设与优化;并着眼于“公共资源分配公平”这一更深层次的社会发展目标探讨城市绿地分布的空间和社会公平,以城市绿地多目标协同优化来协调多维度、多层级的人类福祉需求。

1.2.2 研究意义

在理论层面,关于城市绿地功能研究的成果颇丰,但以改善城市生态环境为单一目标的城市绿地刚性管控模式,与高强度开发地区的空间高质量发展以及人类多层次福祉诉求难以有效衔接。因此,本文以城市绿地功能质量为研究对象,以综合改善城市人居环境及谋求人类福祉的进一步提升为目标,界定不同维度、不同层次的城市绿地生态—社会功能及其表现程度,构建多学科融合、多视角转换、多层次统筹的综合分析框架,从而完善并拓展城市绿地功能的理论认知和研究体系。

从实践层面,长春市是见证东北老工业基地兴衰和快速城市化发展的典型城市,以长春市主城区这一高强度开发的典型区域进行实践探索,对于明确老工业城市的绿地资源结构优化方向,拟定绿地系统优化决策、推进老工业城市向绿色宜居森林城市转型具有重要的现实意义。

第2章 基础理论与研究体系

2.1 理论基础

在研究的总体设计层次,尝试遵循土地科学命题的基本研究范式,通过回答“What-Why-How”,探讨了景观生态学理论、人地关系理论、城市生态系统理论和公平性理论在本研究中的综合应用,奠定了本研究的理论基础。

2.1.1 土地科学基本研究范式

一般认为“范式”作为学科发展的基础能够引导科学家和学者们进行科学问题的识别和解决(王万茂,2002)。严金明和夏方舟(2015)试图将以隐性的潜意识方式长期存在的土地科学基本研究范式显化为:以土地资源、土地管理、土地工程为本体论,以着眼于土地利用系统功能辩识的发展观、系统观和时空观为认识论,以质性与量化研究法、时空分析法等为方法论的综合集成。本节将参照土地科学基本研究范式,从本体论、认识论和方法论三个要素系统对本文提出的科学问题作扼要说明。

本体论:指一定时期内科学共同体“看问题的方式”的集合,即一套根据特有的标准所形成的关于既定外部世界的形而上的世界观和价值观念(Wray, 2007)。本文的核心命题是城市绿地功能与人类福祉需求协调的问题,通过深入认知城市绿地的功能质量表现,进一步促进城市绿地的合理配置与结构优化,改善日趋尖锐的人地矛盾,确保城市的可持续发展(王万茂,2011)。

认识论:是被普遍接受的一系列关于专业学科的基本概念、定律、定理规则、认识方法等(Goel and Faria, 2007;冯广京,2002;冯广京,2015)。由于土地科学是一门交叉型学科,应该从复杂性系统观对科学命题进行思考,主要表现为转向整体的、关联的、复杂性的思维方式(严金明和刘杰,2012)。在本研究中,随着人类社会福祉需求的不断提升,需要更进一步从人地交互视角对城市绿地的不同层次、不同维度的功能作进一步认知。

2.2 相关概念界定

2.2.1 城市绿地

(1)概念与范围界定

本研究综合考虑了研究目的、研究视角和尺度,认同《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017)的定义:包含了城市建设用地范围内用于绿化的土地和城市建设用地之外对城市生态、景观和居民休闲生活具有积极作用、绿化环境较好的区域。

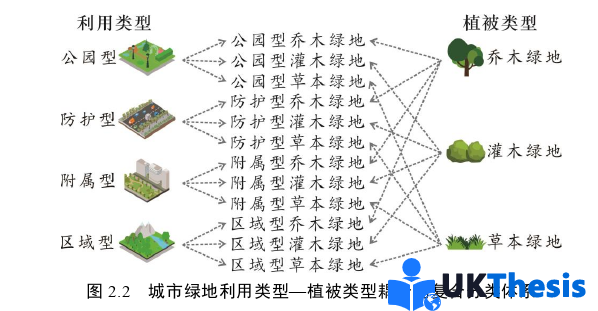

从自然资源管理部门现行的行业标准对接本研究覆盖的城市绿地范围:包括第三次国土调查分类中的湿地、种植园用地、林地、草地以及公共管理与公共服务用地下的公园与绿地;也包括在三调分类中随住宅用地、商服用地等地类共同标识、城市建设用地内未被单独列出的含植被特征的土地,主要有居住、工作和商业区内的绿地、交通运输用地内的行道树以及铁路、公路、河流、沟渠的护路、护岸林等。本研究强调这些狭小的绿地斑块同样具有生态环境保护、游憩康体休闲等生态和社会功能。

(2)城市绿地特征要素及内涵

从组成要素上看,城市绿地以土地利用要素和植被要素为基本构成要素:从土地利用视角,城市绿地是城市里唯一表现为自然或半自然利用状态的土地,既可以是公园、廊道和自然保护区等已开发的具体场所,可以是待人工利用的绿地(杨振山等,2015);其植被要素特点主要以“绿色”为判断标准(Kabisch and Haase, 2013; 李锋等,2004);从功能价值角度,城市绿地是城市内一种特殊的生态系统,具有自然和社会双重属性,通过功能的发挥向社会经济系统提供惠益(Chang et al., 2017; Dickinson and Hobbs, 2017; Masoudi and Tan, 2019);从资源属性出发,城市绿地是一种具有绿色潜能的公共产品(WHO, 2017),具有一定的公益属性。

第3章 研究区概况与数据基础 .................................. 46

3.1 研究区概况 .................................... 46

3.1.1 基本概况 .................................... 46

3.1.2 自然地理概况 ................................ 47

第4章 城市绿地时空演变及驱动力分析 ..................... 66

4.1 城市绿地时空演变特征分析 ....................... 66

4.1.1 城市绿地变化分析 .......................................... 66

4.1.2 城市绿地的土地动态转移特征 ................................ 68

第5章 城市绿地生态—社会功能质量评价 ........................... 90

5.1 城市绿地生态—社会功能质量评价体系 .................................... 90

5.1.1 城市绿地的精细制图 ........................ 90

5.1.2 功能类型选取与体系构建 ..................... 91

第7章 多目标导向的城市绿地优化配置

7.1 城市绿地多层级目标优化逻辑

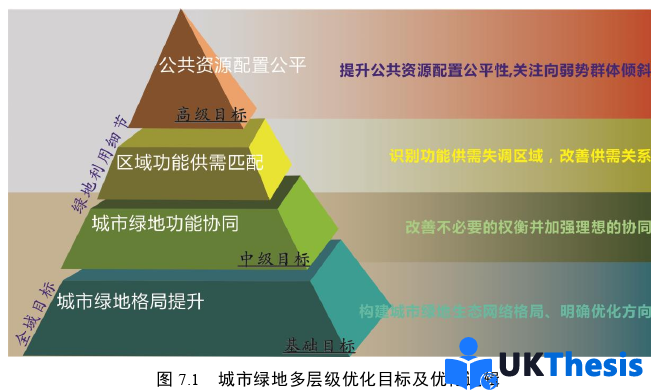

本节将研究的主要认识转化为不同层级的规划目标(图7.1):以格局优化为基础,以功能优化为核心,兼顾公共资源配置公平的优化目标层层递进,能够指导实现不同层次的居民福祉提升。从规划尺度上来看,优化目标可划分为全域优化和绿地利用细节优化。此外优化逻辑强调加强各环节与目标之间的合作联动机制,确保优化方案和管控建议的真实有效。

从城市“大生态”层面出发,根据城市绿地对城市整体的生态保障功能布局生态网络格局,是绿地优化的基础目标。利用MSPA-MCR模型构建城市绿地生态网络,识别目前的“生态薄弱”区域,明确城市绿地生态网络系统未来的建设目标和优化方向。

从“功能”视角引导城市绿地实现功能协同和供需匹配是绿地优化配置的核心环节,能够有效指导城市绿地实现综合效益最大化和功能精准供给。以地块为绿地资源配置的最小修正单元,通过回答“哪里需要优化?优化什么内容?以及如何进行优化?”进行绿地功能的分区优化,明确优化方案和细节。

从社会群体的公共利益角度审视绿地资源配置情况是城市绿地功能适应社会高级发展目标的具体表现,也是绿地优化配置的高级目标。以反映“使用机会”的可达性为指标评价绿地配置的空间和社会公平性,强调通过加强城市绿地可达性并关注公共资源向弱势群体的倾斜引导绿地资源配置朝向社会公平的方向发展。

第8章 结论与展望

8.1 主要结论

城市人居环境综合治理和高质量发展背景下,为满足人类社会不断增长的多元化福祉需求,同时兼顾高强度开发地区的现实发展特征,本研究聚焦于城市绿地功能,从生态—社会系统耦合视角全面解构了城市绿地多功能内涵和逻辑,对城市绿地功能的理论认知和研究体系进行了完善、深化和拓展。实践探索思路上,以长春市经济社会转型最快、土地矛盾最激烈的主城区为研究范围,从格局的角度分析了1990-2020年间城市绿地的时空演变特征及驱动机制,掌握了城市绿地在城市化进程中与其他土地要素之间的复杂关系。利用居民微观感知视角的城市绿地生态—社会功能质量评价体系进行了城市绿地功能质量评估,并进一步探讨了生态—社会功能的相互关联,以及区域内生态功能和社会功能的供需匹配关系。最后在上述研究的基础上,结合城市绿地公共资源配置的社会公平需求,提出“格局优化—功能协同及供需匹配—公共资源配置公平”的多目标综合优化思路。研究得出主要结论如下:

(1)长春市主城区城市绿地在研究期内由净减少转为净增加,主要与耕地和不透水面之间频繁发生流转;绿地景观格局的时空演变特征在城—乡梯度中存在差异,总体经历了从破碎化、离散化至规模化、网络化的发展过程;社会经济发展是城市绿地时空演变的主要驱动力,驱动机制具有复杂性和多元化特征。

(2)城市绿地四项生态功能质量的空间特征相似,总体呈现东高西低、南高北低的分布趋势;三项社会功能质量的空间特征总体趋同,呈现中心高、四周低的分布趋势;生态功能综合质量和社会功能综合质量的空间聚集性显著,分布趋势总体相反。

(3)城市绿地四项生态功能和三项社会功能内部之间皆呈现协同关系,但生态功能和社会功能之间呈微弱权衡关系;以生态功能主导的类型簇分布最广,以社会功能主导的类型簇占比极少,研究区大部分城市绿地主要发挥生态功能。

参考文献(略)