栏目索引

相关内容

本文是一篇博士论文,笔者认为以技术赶超方的视角,从技术产权方和技术赶超方的短期利益和长远利益角度切入,作为一个分析技术赶超语境下,多方关系、策略行动和技术赶超效应的基础,实现了研究视角的拓展。

1绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

改革开放以后,党和国家事业取得重大成就,为新时代发展中国特色社会主义事业奠定了坚实基础,创造了有利条件。同时,“党清醒认识到,外部环境变化带来许多新的风险挑战,国内改革发展稳定面临不少长期没有解决的深层次矛盾和问题以及新出现的一些矛盾和问题,管党治党一度宽松软带来党内消极腐败现象蔓延、政治生态出现严重问题,党群干群关系受到损害,党的创造力、凝聚力、战斗力受到削弱,党治国理政面临重大考验。”

11.1.1.1现实背景

(1)国内环境:从要素驱动到创新驱动——经济发展方式转型

党的十九大指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的关键阶段。”2十九大报告提出中国经济高质量发展必须坚持把创新驱动发展战略实施好。这是一个重大战略,必须在贯彻落实党的十九大精神的过程中作为一项重大工作抓紧抓好。我国是一个发展中大国,目前正在大力推进经济发展方式转变和经济结构调整,正在为实现了“两个一百年”奋斗目标而努力。高质量发展,意味着中国将从要素驱动的发展方式跨入“创新”主导的提质增效新时代,实现量质齐升。

习近平同志指出:“从生产要素的相对优势来看,过去我们有源源不断的新生劳动力和农村富余劳动力,劳动力成本低是最大优势,引进技术和管理就能迅速变成生产力。”3在刘易斯拐点的历程中,农民被无产阶级化,形成大量相对过剩人口,成为产业后备军,导致工人工资压低和相对贫困化,从而使收入分配差距进一步拉大。4由于市场经济体制的建立,资本主义经济全球化使中国不可避免地被卷入资本主义世界体系中。中国充分利用低廉的劳动力成本优势成为世界工厂,但我国人口老龄化发展和劳动年龄人口总量下降的趋势仍然在持续。同时,农村富余劳动力也在逐渐减少。随着劳动力无限供给拐点到来,中低技术劳动密集型产业增长难以为继,在多个领域,我国科技创新与国际先进水平相比存在较大差距。关键技术的突破受阻,减弱了要素对经济增长的驱动作用。随着要素质量的不断提升,经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步。必须使创新成为推动经济社会发展的新引擎。

1.2文献综述和主要概念界定

1.2.1技术赶超的研究

技术进步是经济增长的主要动力。经济学家构建了宏观和微观经济模型来讨论经济增长和后发经济体的追赶。Solow发现技术进步是经济增长的主要动力,并提出经济增长模型,用于解释经济体的长期稳定增长机制。1索洛残差提供了衡量技术进步对经济增长贡献的方法,为全要素生产率(TFP)的研究奠定了基础。Arrow的技术内生增长模型中,技术之所以被视为内生变量,是因为技术变化(生产技术和管理知识)的重要源泉是从观察实践中学会的。2新经济增长的一个主要特点是通过“干中学”加速创新与积累的过程。Romer将知识作为经济增长的内生因素引入,强调技术进步的内生性以及创新的驱动作用。1Lucas提出了人力资本积累在经济增长中的作用。2在此基础上,Aghion和Howitt提出了创造性破坏模型,强调技术进步对经济增长的驱动作用,解释了如何通过创新和破坏现有技术来实现技术赶超。

对后发经济体来说,加快实现技术赶超是发展社会生产力和提升综合国力的内生要求。赶超是一个发展中国家缩小与领先国家的收入差距(经济追赶)和技术能力差距(技术追赶)的过程,4可以使用收入、生产率和技术能力等指标来衡量。5技术赶超是一个动态的概念,是技术上的后进者追赶技术前沿者,并最终实现技术超越的发展过程。包含两层含义:第一层是技术追赶,主要强调技术发展的基础和速度;第二层是超越,即技术发展能力和质量的全面提升。在开放条件下,后进国可以通过引进发达国家的先进技术,并在此基础上消化吸收、创新,从根本上扭转国际竞争力低的局面,从而带动全社会经济发展水平的超常规提高。6技术赶超是新兴经济体以取得长期竞争优势为导向的“非均衡”、“超常规”发展的战略。相较于跟在发达国家后面亦步亦趋,“超常规”发展强调在开放的条件下引进先进技术,结合自主创新,迅速实现技术进步和与前沿经济体的技术水平收敛。

2理论基础

2.1马克思技术进步理论

马克思在其诸多著作中(例如《政治经济学批判》导言、《资本论》以及《哥达纲领批判》等等)对技术进步理论进行了详细系统的阐述,涉及劳动价值论、剩余价值论以及生产率提高对资本主义经济长期趋势的塑造。作为关注资本主义经济长期增长和发展趋势的经济学家,马克思最早注意到了技术以及技术进步对于资本主义长期经济增长的重要影响。

“提高劳动力来使商品便宜,并通过商品便宜来使工人本身便宜,是资本的内在的冲动和经常的趋势。”1马克思的技术进步思想并非把技术进步看成一个单一的要素,而是按照劳动生产力提高的五个要素,最后考察科学技术本身在生产过程中的运用对其他五个方面的影响。劳动生产力提高的五个要素主要包括劳动者的平均熟练程度、科学的发展水平和在工艺上的应用程度、生产过程的社会结合、生产资料的规模和效能以及自然条件。劳动者的平均熟练程度是指劳动者具备更高的技能和专业知识,可以提高劳动生产力。通过培训、实践和经验积累,劳动者的熟练程度不断提高,从而提高劳动效率。科学的发展水平和在工艺上的应用程度体现了科学技术是第一生产力。马克思认为,科技进步对劳动生产力的提高具有重要作用。科学技术的创新和应用可以改进生产工艺,提高生产效率。在生产过程的社会结合方面,合理的生产组织和分工可以提高劳动生产力。通过优化生产流程、提高协作效率,使劳动者充分发挥各自的优势,提高整体生产效率。生产资料的规模和效能对劳动生产力有重要影响。马克思认为,生产资料的规模经济和高效利用可以降低单位产品的生产成本,提高劳动生产力。最后,自然条件也是影响劳动生产力的重要因素。马克思指出,充分利用自然资源和改善生产环境,有利于提高劳动生产力。这包括利用自然资源的规模和优势,以及保护生态环境,使劳动者在良好的生产环境中工作。这五种要素相互影响、相互促进,共同推动劳动生产力的提高。“资本的趋势是赋予生产以科学的性质,而直接劳动则被贬低为只是生产过程的一个要素。”

2.2技术赶超理论

驱动经济增长的根本动力在于技术进步。经济增长与发展理论的核心问题,在于处于落后地位的非经济技术前沿的国家和企业通过何种技术进步路径,以最短的时间实现技术赶超、加快技术差距收敛,最终实现从技术的跟跑、并跑到领跑的转变。技术赶超关系产业竞争力,直接塑造国家的竞争优势。

从的历史经验和数据来看,技术赶超的发生并非大概率事件。在现实世界中,后进国家向先进国家的经济和技术收敛非常罕见。到20世纪末,除日本、韩国、新加坡等少数国家和地区之外,大多数非技术前沿国家并未在技术赶超领域取得重大突破,从而未能摆脱经济落后的状态,更奢谈实现从低收入经济体向高收入经济体的跨越。从我国近现代技术追赶历史来看,“一五”其间,我国采取重工业优先的发展战略,在引进苏联先进技术的基础上,用短短五年间迅速实现技术追赶,为后来的工业发展奠定了坚实的物质基础。“两弹一星”是另一个我国在计划经济时期快速实现技术追赶的生动注脚。改革开放以来,我国的技术赶超实践取得了丰富经验和教训,在一些领域实现重大技术赶超,另一些领域仍被锁定价值链低端,“卡脖子”技术迫切需要被攻克,迫切需要得到理论回应。

从定义来看,技术赶超是赶超在技术发展维度的范畴。一般指后进国通过引进发达国家的先进技术,并在此基础上消化吸收、努力创新,从根本上扭转国际竞争力低的局面,从而带动全社会经济发展水平的超常规提高。1技术赶超是一个动态的概念,是指发展中国在技术水平和能力上向先发国家收敛并最终超越的技术发展过程。具有双重含义,首先是“技术追赶”,意指技术进步的“基础和速度”。其次是“技术超越”,即技术发展能力和质量的全面提升。

3. 技术赶超的一般分析框架 .................... 97

3.1 技术赶超结构——技术赶超双方的三重非对称性 .................... 9

3.2 技术赶超的两种路径:正向设计和逆向工程 ............................. 100

4 技术赶超的企业模式——市场换技术 ............................ 112

4.1 市场换技术的合理性 ........................ 112

4.1.1 提出的背景 ............................ 112

4.1.2 交换的可能 ............................. 114

5 市场换技术模式的案例分析——以汽车合资企业为经验证据 .... 151

5.1 市场换技术合资企业模式的形成 ........................ 151

5.1.1 一汽合资模式的形成 ......................... 152

5.1.2 上汽合资模式的形成 .................... 154

8两种技术赶超模式比较

8.1一个双方利益关系的视角

早期研究技术赶超的代表性文献大多将技术追赶的主要方式归结为按照要素禀赋参与国际分工,以及在技术溢出条件下自然获得的技术结构升级。但是这些文献在强调后发国家特定的“落后的优势”的同时,淡化了技术赶超语境下,技术前沿国家的主导地位和发展中国家面临的后发者困境。事实上,掌握先进技术的国家之所以愿意将技术转移给后发国家,是在类似市场准入限制等一些特定条件下,为了寻求一个世界市场的拓展以维持获得高额利润的手段,是资本主义生产方式内在矛盾的表现形式。

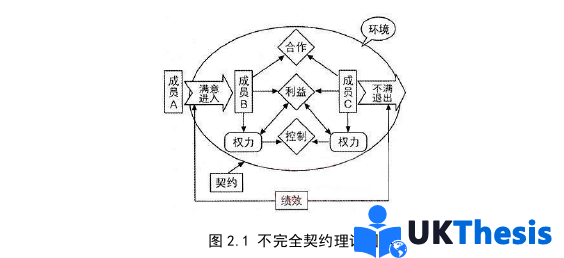

技术前沿国家与技术后发国家之间的交易,涉及双方关系和彼此利益。因此,可以从双方利益及利益关系的互动角度,考察发展中国家从发达国家引进先进技术并预期由此过渡到自主创新的模式,适用于博弈论分析:市场换技术为何始终无法获得先进技术,抑制技术追赶方的自主创新,难以实现技术赶超?而技术招标的方式更容易获得先进技术,通过消化吸收和再创新,快速实现技术赶超?

从技术赶超的初始力量格局来说,先发国家占据优势和主导地位。技术赶超的力量格局指技术赶超方和技术前沿方双方关系的总体式样、基本布局和宏观态势。对技术赶超力量格局特征和走势的判断,是国家和企业制定技术赶超战略的前提和基础。技术赶超双方的关系研究以权力分布来映射力量格局,对权力的不同理解对应着关于技术赶超格局的不同判断。120世纪以来的世界格局是在两次世界大战背景下各种利益、各种力量中,以资本主义生产方式为底色构建形成的。资本逻辑是基本逻辑,资本力量是统制力量,资本价值是主导价值。加之世界社会主义运动遭受挫折,资本主义的优势地位进一步确立起来。170-80年代全球产业分工与合作是在这一格局下进行的。资本不断变换自身形态,扩张版图、成为“支配一切的经济权利”。

9研究启示

9.1具备条件仍可采用技术招标模式

对于作为技术赶超方的后发国家和企业来说,在对技术赶超双方三重非对称性充分认知,和对资本本质深刻认识的基础上,从整体利益和长远利益出发考虑的技术赶超的制度设计,依托我国党的集中统一领导和集中力量办大事的制度优势,确定技术赶超的模式。在有条件的情况下,仍然可以采用技术招标模式引进技术,然后迅速转轨到自主创新。

技术赶超方和技术产权方具有三重非对称性。技术赶超方处于技术、信息、制度三重劣势。在技术落后的国家或企业处于这种三重劣势的情况下,以一个企业内的“合作”关系引进技术,易陷入受到技术优势方通过机会主义行为侵占利益的风险。在这里,占据技术、资本、信息等各种先发优势的发达国家,不能再有制度性安排使其具备实施机会主义进一步占有控制和主导的地位的条件。在制度转型期,身处技术和信息劣势下的后发国家或企业应抓住机会,充分发挥市场竞争机制的作用,激励单个资本之间相互竞争。

以技术招标方式引进先进技术具有三重条件。这三重条件包括:具有一定数量的技术产权方、技术赶超方具有规模市场潜力、和技术赶超方具备一定技术吸收能力。如果具备条件的技术产权方在三家或者以上,则可以通过以恰当的机制设计激励他们提供技术产品和服务,同时阻止的合谋。只要满足三重条件,先进技术的产权方之间有竞争,就可以为我所用。因为资本家总是要最大化利润的,技术赶超方可以通过购买先进设备或次先进设备,用反求工程进行技术赶超。对于资本来说,当面对一个无成本的“开辟一个新市场”的熊彼特意义创新机会时,资本对剩余价值追逐的内生欲望要求它抓住机会,赢得订单,从而补偿自身巨大研发投资成本且赢得高额利润。因此,虽然竞标方在成功赢得标的物和获得一个高的价格支付之间面临微妙的权衡取舍。但是一个超大规模的订单所具有的巨大磁场必然会使竞标方的决策天平偏向赢的意愿。而技术多个资本的相互竞争机制会有利于我方以更低的成本获取技术。

参考文献(略)