栏目索引

相关内容

本文是一篇博士论文范文,本文在梳理既有国内外文献和相关理论的基础上,结合我国上市公司违规行为、违规监管和三类关键少数特殊行为的现实状况,基于水平代理冲突框架,从关键少数特殊行为视角出发,探究三类关键少数特殊行为对上市公司违规行为的信号效应,即管理层非正常离职行为、实际控制人超额委派董事行为及控股股东自用型股权质押行为的违规信号效应。

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景与动机

繁荣的证券市场对于保证一个国家经济的健康发展至关重要(Rajan和Zingales,1999;Johnson等,2000),而证券市场的繁荣又有赖于对外部投资者良好的保护,这已经是被发达国家成熟股票市场实践证明的一条重要规律。2024年4月,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),该指导性文件亦明确指出,要实现资本市场高质量发展目标,首要任务就是促使“投资者保护的制度机制更加完善”。遗憾的是,中国股票市场经过30多年的建设和发展,虽然取得了巨大的成就,但在投资者保护方面却始终差强人意,花样繁多以及层出不穷的违法违规问题严重地损害了投资者利益,极大地打击和动摇了投资者信心,增大了金融市场的脆弱性。事实上,投资者保护问题并不是没有引起监管部门的重视,也不能说处罚力度不足,尤其是2019年新修订的《证券法》极大地提高了对各类市场主体违法违规行为的法律责任和惩处力度。然而,从这几年的实际情况看,损害投资者利益的违法违规问题仍然屡禁不止。统计显示,2022年,在5066家上市公司中共有1072家上市公司发生违规行为,占比21.16%,同比增长2.9%,而违规次数更多达2616次,同比增长12.03%1,这种状况多少有些出乎监管部门和业界的预料。

在本文看来,提升监管有效性的关键可能不完全在于单纯加大监管力度这样简单,更重要的是对监管模式和理念进行必要的反思和优化,正本清源,确保监管能够回归其本位。事实上,监管本身也并非力度越大越严越好,正所谓“水至清则无鱼”,过度严苛的监管反而会抑制市场活力。而从监管模式和理念上看,当下中国股市总体上属于“事后”追责式的监管模式,即事后监管。这种监管模式类似于法庭执法,遵循的是“惩前毖后”的监管理念,其只能在有害行为发生之后才能发挥应有的作用,但此时投资者已经付出了惨痛代价。正如La Porta等(2006)所指出的,以投资者权益损失为代价的事后监管模式本质上即是低效甚至是无效的。另外,从更深层面讲,监管毕竟不是法庭执法,法庭执法只能是事后执法,而不能在事前、事中介入,但监管则不同,它包括事后监管,还包括事前和事中监管,这才是监管的本质所在。然而,从目前的监管状况来看,尽管监管部门已经对事前和事中监管给予了一定程度的重视,譬如证监局或交易所问询制度、随机现场检查制度等,但总体上看,事前和事中监管还远远不足。出现这种状况的主要原因之一即在于事前与事中监管工作难度较高,二者均需要监管者有很强的事前预判能力,并能够在繁杂的市场信息中及时、精准地捕捉到潜藏的违规行为线索,而这也正是当下监管部门面临的主要困境之一。因此,如何提高事前、事中违规线索发现能力,对潜在的违规行为及时甄别和防范,无疑是当下证券市场投资者保护的重要课题,而本文考察关键少数特殊行为与公司违规行为关系的目的就是为事前、事中监管提供预判信息和依据。

1.2 概念界定

1.2.1 上市公司关键少数

上市公司关键少数,是指那些虽然从数量上处于“少数派”,但能够实质性影响上市公司治理的主体(汤欣和陈思含,2021)。关于上市公司关键少数的具体范围,虽然没有统一的法律条文进行逐项列举,但在证监会发布的多份公告1以及证监会主席吴清的多次会议发言2中都明确将关键少数指向上市公司实际控制人、控股股东以及董监高。结合研究主旨,本文将上市公司关键少数限定为以下三个子类别:第一,具有信息优势的管理层;第二,具有持股优势的控股股东;第三,具有管理决策优势的实际控制人。具体定义如下:

(1)管理层。在以往研究中,学者们对于管理层的界定范围并不统一,但多指上市公司董事会成员或高级管理人员。结合本文的研究主旨,本文将上市公司管理层限定为公司“内部的”董事会成员、监事会成员及高级管理人员,具体包括(副)董事长、董事、监事会(副)主席、监事、(副)总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员。

(2)控股股东。根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》第二百六十五条规定,控股股东为出资额占有限责任公司资本总额50%以上,或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东,以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

(3)实际控制人。根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》第二百六十五条规定,实际控制人为通过投资关系、协议或者其他安排,能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。其既包括公司控股股东的最终控制人,也包括本身就是最终控制人的控股股东。值得一提的是,由于旧《公司法》对实际控制人含义有“不是公司的股东”这一限定,以往有研究认为实际控制人只能是不具有公司股东身份的最终控制人。但实际上,这只是既有研究对该限定的一种误读,背离了实际控制人是不直接通过股东表决权来控制公司的人这一实质1。

第2章 相关理论与文献综述

2.1 相关理论梳理

2.1.1 委托代理理论

委托代理理论是制度经济学契约理论的主要内容之一,也是现代公司治理的逻辑起点。早在上世纪三十年代伯利和米恩斯(Berle和Means,1932)就意识到了委托代理问题,他们指出“随着公司财富的所有权变得更为分散,对这些财富的所有权与控制权已经变得越来越少集中于同一个人之手”。随后,Jensen和Meckling(1976)构建了委托代理理论分析公司治理问题的基本框架,将委托代理关系定义为一种契约。在此契约中,股东雇佣经理人提供经营服务,同时将决策权授予经理人并支付给经理人相应的报酬,但由于股东与经理人之间的效用函数无法完全统一,经理人并不总会以股东的最大利益作为自己行动的最高准则,其很可能为了追求个人利益,而选择与股东利益相冲突的决策,由此产生了委托代理成本。如前所述,公司治理研究在之后的很长一段时间里都着眼于Berle和Means(1932)范式下股权分散型公司中公司股东与管理层之间的代理问题(即垂直代理问题),并试图回答这样一个公司治理问题,即股东如何确保公司管理层为股东的利益最大化服务?

尽管伯利和米恩斯式代理问题及其公司治理主宰了理论界长达半个世纪之久,但从20世纪90年代之后,理论研究开始向相反方向转移。一些学者通过对世界各国大量的上市公司所有权结构的国别比较结果分析发现,长期以来一直被人们深信不疑的作为“所有权与控制权分离”命题基础的伯利和米恩斯式的高度分散股权结构,在通常情况下并不成立。大部分公司的股权集中度较高,且通常存在着一个最终控制性的股东(Claessens等,1999;La Porta等,1999;Faccio等,2001)。并且,Shleifer和Vishny(1997)以及Claessens等(2000)指出,在存在控制性股东的情况下,经理人会受到比伯利和米恩斯式公司更严厉的约束。因此,在绝大多数国家的公众公司中,基本的代理问题不再是伯利和米恩斯式公司外部投资者与经理人之间的冲突,而是外部投资者与几乎完全控制经理人的控制性股东之间的冲突(La Porta等,1999),即水平代理问题。掌握完全控制权的控制性股东很可能会为了追求私有收益而损害中小股东利益(Shleifer和Vishny,1997),而其利益侵占的程度则主要取决于公司所有权结构安排,即现金流索取权(cash-flow rights)和公司控制权(control rights)之间的匹配关系,尤其是控制性股东的这两种权利的匹配关系。

2.2 文献综述

2.2.1 上市公司违规行为的相关研究

关于公司违规行为的研究主要从四个角度展开:一是分析公司违规的动因;二是探究公司违规导致的负面经济后果;三是考察抑制公司违规的内外部治理机制;四是探讨公司违规的预测手段。

(一)公司违规行为动因研究

公司违规本质上是上市公司委托代理冲突的一种结果表现,因此,对公司违规动因的探索也应该基于委托代理问题展开。现有文献分别基于垂直代理冲突和水平代理冲突对公司违规动因展开了集中讨论,并得到两种对立观点。

基于垂直代理问题展开分析的研究认为,管理层会为获取个人收益而操纵公司违规(陈震和李艳辉,2011)。Beneish(1999)基于因会计报表不真实被美国证监会处罚的上市公司样本指出,管理层操纵盈余的主要动机在于获得基于业绩的经理期权分红并通过股票内幕交易牟利。Coffee Jr(2005)的研究也表明,在股权高度分散的美国市场,持有大量股票期权的管理层会通过操纵公司收益来增加每股收益。Goldman和Slezak(2006)、Peng和Röel(l2008)以及Hass等(2016)的研究也均得出类似的结论。

基于水平代理问题展开分析的研究则认为,在股权集中的上市公司中,控制性股东可以更好地监督管理层,甚至取代管理层,因此,控制性股东才是公司违规的元凶,其会为攫取控制权私有收益而操纵公司违规(Coffee Jr,2005),并且控制性股东两权分离程度越高,公司违规的概率越高(田利辉等,2022)。在我国上市公司中,水平代理问题更为严峻,操纵公司违规俨然已经成为控制性股东攫取私利的重要手段(郝云宏等,2013)。刘峰和贺建刚(2004)以沪市2002年的抽样样本为依据,研究发现控制性股东会通过关联交易、违规对外担保和资金占用等方式实现掏空,并且,其还会通过不真实、不完整或者不及时的信息披露来掩饰其掏空行为(屈文洲和蔡志岳,2007)。

第3章 上市公司违规与关键少数特殊行为的现实状况 .................... 57

3.1 上市公司违规行为的基本状况 .............................. 57

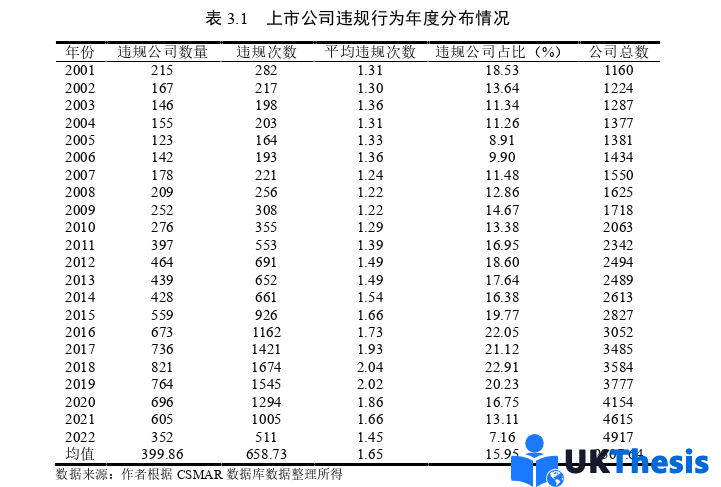

3.1.1 上市公司违规行为的年度分布状况....................................... 57

3.1.2 上市公司违规行为的行业分布状况....................................... 60

第4章 管理层非正常离职与公司违规行为 ....................... 81

4.1 问题的提出 ................................. 81

4.2 理论分析与研究假设 ........................... 84

4.3 研究设计 .................................. 86

第5章 实际控制人超额委派董事与公司违规行为 .......................... 111

5.1 问题的提出 ................................ 111

5.2 理论分析与研究假设 ............................... 114

5.3 研究设计 ......................................... 116

第6章 控股股东自用型股权质押与公司违规行为

6.1 问题的提出

尽管自2018年3月12日“质押新规”1正式实施后,我国资本市场股权质押规模已呈现缩减态势,但总体规模依然处于高位。据统计,截至2023年5月30日,仍有1558家上市公司存在控股股东股权质押行为,占上市公司总数的30%,累计质押股份达2239亿股2,而其中,有超过九成的股权质押行为属于自用型股权质押行为3。这一系列数据不禁令人质疑,我国上市公司控股股东的非上市产业真的有如此强烈的融资需求吗?事实上,我国大量的控股股东自用型股权质押实例已表明,在A股市场中,相较于单纯地将股权质押作为一种辅助融资手段,控股股东似乎更倾向于将自用型股权质押视为他们套现、脱身的“金蝉脱壳”之计。以乐视网(股票代码:300104)为例,乐视网控股股东贾跃亭在2010年至2016年间亲自组织、决策、指挥乐视网及有关人员,持续实施财务造假行为。而自2011年起,贾跃亭便开始利用自用型股权质押逐步套现,至2017年7月乐视网全面“暴雷”,贾跃亭的股权质押比例已超97%,累计通过股权质押出逃资金约49亿元1。再如科迪乳业(股票代码:002770),其控股股东科迪集团在2016年至2019年期间,多次通过向关联方提供违规担保和占用非经营性资金对科迪乳业进行利益侵占,而科迪集团自2015年开始便进行自用型股权质押且质押比例一度攀升,至2018年6月,其质押比例已高达99.81%2。类似的案例比比皆是,而较为共性的特征是这些控股股东在进行自用型股权质押时,往往也会主导公司实施违规行为。这一异象不禁引发了本文的思考:控股股东自用型股权质押行为是否可以作为公司可能发生违规行为的一种预测信号呢?

在我国,上市公司的股权结构普遍高度集中,因此,上市公司的核心代理问题主要表现为控股股东对外部中小投资者的“掠夺”问题。控股股东为攫取控制权私有收益,会不惜操纵公司违规(Shleifer和Vishny,1997)。不过,这种操纵行为并非毫无代价,控股股东需要按照其现金流权比例来承担相应的违规成本。鉴于自用型股权质押能够在维持控股股东控制权不变的同时,将部分现金流权及其对应的违规成本转嫁给受质人,控股股东在操纵公司违规前,往往会选择进行自用型股权质押,从而降低自身违规成本(Yeh等,2003)。

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

本文在梳理既有国内外文献和相关理论的基础上,结合我国上市公司违规行为、违规监管和三类关键少数特殊行为的现实状况,基于水平代理冲突框架,从关键少数特殊行为视角出发,探究三类关键少数特殊行为对上市公司违规行为的信号效应,即管理层非正常离职行为、实际控制人超额委派董事行为及控股股东自用型股权质押行为的违规信号效应。主要的研究结论如下:

首先,本文探究了管理层非正常离职对公司违规行为的信号效应。研究发现,管理层非正常离职行为对公司违规行为具有显著的信号效应,即与不存在管理层非正常离职行为的公司相比,存在管理层非正常离职行为的公司发生违规行为的概率更高,并且非正常离职人数越多,违规严重程度越高。内在逻辑检验发现,非正常离职行为是管理层为规避风险而在公司违规行为暴露前作出的主动取舍,而并非是其受到已暴露的公司违规行为牵连而做出的被迫选择,这也从侧面说明我国上市公司的核心代理问题主要存在于控制性股东与中小股东之间。进一步地,管理层非正常离职行为对公司违规倾向具有显著信号效应,但其对违规稽查的信号效应不显著。区分违规类型后发现,管理层非正常离职仅对信息披露违规具有信号效应。此外,当上市公司股权制衡度较低、上市公司为非国有控股公司、管理层股权激励越高或管理层货币薪酬激励越低时,管理层非正常离职行为的违规信号效应越强。

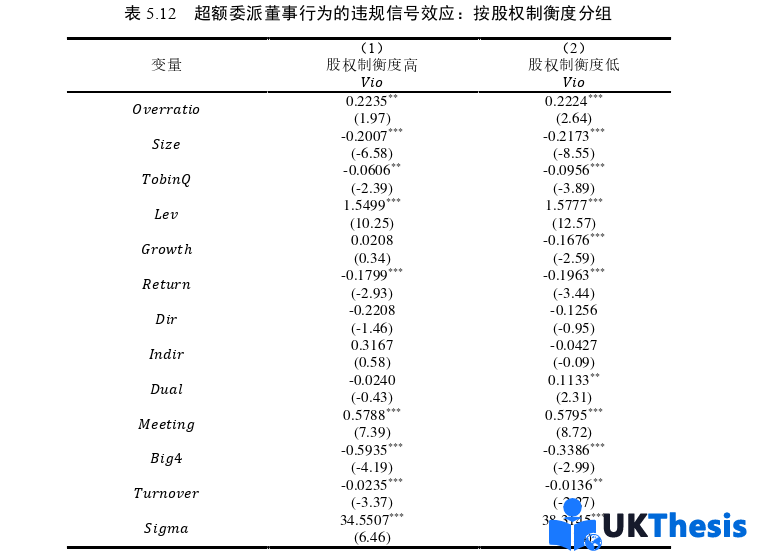

其次,本文探究了实际控制人超额委派董事对公司违规行为的信号效应。研究发现,实际控制人超额委派董事行为对公司违规行为具有显著的信号效应,即与不存在实际控制人超额委派董事行为的公司相比,存在实际控制人超额委派董事行为的公司更可能发生违规行为,并且超额委派董事的程度越高,公司违规的概率越大,违规频次越高,违规严重程度越高。内在逻辑检验发现,超额委派董事行为更可能是实际控制人为后续顺利操纵公司违规而做出的策略性选择,而并非是公司违规行为被查处后,实际控制人为强化监督而采取的治理手段。

参考文献(略)