栏目索引

相关内容

本文是一篇博士论文范文,本文创新之处在于从“政府+产业组织+农户”立体多元的研究视角,厘清了多主体参与“五个方面”递进补充的研究层次,丰富了多角度、多维度案例指标的研究内容,为农业产业多元主体组织研究建立了基本的研究框架。

1.导论

1.1研究背景与问题提出

1.1.1研究背景

河南是蔬菜生产大省,种植面积全国第一,产量全国第二。蔬菜产业可以有效增加农民收入,是河南省实施乡村振兴战略的重要抓手。蔬菜具有一定的公共物品属性,产业发展需要政府、产业组织、农户等多主体参与,产业组织形式与发展机制具有重要的研究价值。相对于粮食生产,蔬菜产业的技术与资本密集程度更高,城乡之间的利益连接更加紧密,能够带动生产要素在城乡之间的流动,有利于农业供给侧结构性调整,实现农业的高质量发展,在区域经济发展中扮演着至关重要的角色。

多主体参与是河南省县域蔬菜产业发展的根本保证。蔬菜产业作为县域经济发展的一部分,是优化农业结构、解决城乡就业、促进农民增收、推动标准化生产、缩小城乡差距的重要途径之一。多主体参与推动着河南省县域蔬菜产业的发展,蔬菜产业可以带动种子、化肥、农膜、种植、物流、加工、包装、销售、研发等相关产业的发展,有助于调整产业结构,形成完整产业链;蔬菜产业全链条全环节需要劳动力,为城乡特别是农村地区提供大量就业机会,2020年全国蔬菜产业链从业人数已达到9000多万人,农户从蔬菜产业获得的人均净收入超过2000元(张凤兰,2022);蔬菜产业的现代技术创新与应用,只有政府、技术组织、农户等多方协同才能实现,如发展设施农业、智慧农业等;作为城乡经济融合发展的重要桥梁,蔬菜产业促进着城乡互动发展,有助于改变农村居民的思想观念,融入现代化生活。

河南省县域蔬菜产业发展对多主体参与提出了更高的要求。在县域劳动力锐减和蔬菜成本骤升的背景下,河南省县域蔬菜产业的研发推广不对等、品牌竞争不强大、供应需求不平衡、多元参与不扎实、农业环境不持续等问题逐日加剧显现。多主体参与县域蔬菜产业发展过程充满挑战,构建县域蔬菜产业高质量发展新格局,需要研究科技创新和实践运用如何实现一体化,解决如种子种苗创新、设施装备优化、自动化管理、绿色技术应用等“科技运用率低”的问题;

1.2研究目的与研究意义

1.2.1研究目的

通过政府、产业组织和农户三个方面的实证研究和县域蔬菜产业发展过程中的多主体协同参与的状态分析,探索多主体参与的行为与效应,梳理多主体参与的协同机制和组态路径,为河南省县域蔬菜生产的高质量发展提出科学建议和对策。

1.2.2研究意义

河南省蔬菜生产正处于由传统生产方式向现代化生产方式发展的关键时期,蔬菜生产中的“小农思想”仍普遍存在,导致蔬菜生产单位规模小,且处于自由发展状态,阻碍了蔬菜产业的规模化发展。研究与解决这一问题,不仅有利于解决河南省县域蔬菜生产问题,对于其他产业和其他区域相关产业的发展也具有重要的参考价值。

1.2.2.1理论意义

深化产业协同理论应用。关于“多主体参与”的研究有助于深化产业协同理论在蔬菜产业中的应用,通过分析政府、产业组织、农户等不同主体在蔬菜产业发展中的互动关系,可以揭示产业协同的机制和模式,为优化产业结构和提升产业竞争力提供理论支撑。研究不仅丰富了产业协同理论的内涵,也推动了该理论在农业领域的应用。

丰富行为决策理论研究。按照“因素→过程→行为→绩效”的分析框架,从政府、产业组织、农户多主体参与产业发展入手,实证分析引导农户参与河南省县域蔬菜产业发展的机理过程,拓展了行为决策理论的研究与运用。

2.概念界定与理论基础

2.1概念界定

2.1.1县域蔬菜产业

蔬菜生产一般集聚在县域城郊,是城郊农业的主体产业之一,也是城郊经济的重要组成部分。城郊介于城市和乡村之间,是城市周边实行农村管理体制的县/区。国内外对于城郊具体的时空位置没有确切的规定,随着时代、体制、观念的不断变化,城区、郊区的划界具有模糊性和动态性,随着城镇化逐渐稳定,城乡边界也会逐步基本稳定(敖丽红和徐建军,2018)。县域是实施乡村振兴、城乡融合发展的基本单位,《全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)》规划了580个蔬菜重点生产县/区,作为国家“菜篮子”工程的重要抓手。这些县/区都在地级市城郊,距离城市中心交通优势明显,是县域蔬菜产业发展的核心地区。

城郊农业经济是城市经济扩展的基础,农村经济转化的先导和桥梁(曹萍,2005),与城市经济、技术和文化联系紧密。上世纪80年代开始,众多学者就广泛关注了城郊农业和城郊经济发展之间的关系(张厚涛,1985;邓泽辉,1987;刘明,1988;李忠祥等,1990;康德贤等,2018;谢吉龙,2021)。城郊农业与一般农区相比有着明显优势和巨大潜力,市场广阔、工业化水平高,能得到城市强有力的人、物、财力支援,有强大的科技力量作支持,有发达的交通、信息、市场,有良好的自然地理条件等,便于城郊农业商品化。制定城郊农业经济发展战略方案要从各地实际出发,确定城郊农业发展战略目标、方针和步骤,找准战略重点和突破口,建立以多种生产经营产业组织为助力的城郊型农村良性循环体系。其中城郊县域蔬菜产业是循环经济体的重要组成部分,担负着满足城郊人民日常蔬菜消费需求、确保蔬菜产品质量安全的重要责任,具有社会、经济、生态等多种功能。

2.2理论基础

2.2.1农户行为理论

2.2.1.1农户经济行为理论

农户经济行为理论是指特定社会环境下,农户在获利欲望驱使下(生存与更好的生活)的各种理性(或非理性)选择决策活动,譬如经营投入、种植选择、资源利用和技术应用等行为都属于该范畴,对农村经济以及农户生产经济产生了巨大影响(胡伟艳等,2019)。

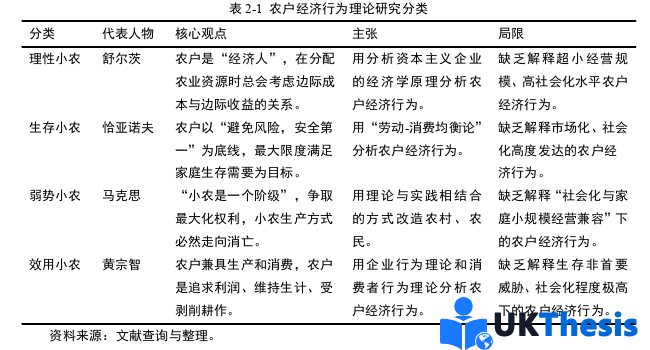

舒尔茨和恰亚诺夫两位学者最早形成了“理性小农学派”和“自给小农学派”,开辟了农户经济行为理论研究的先河(王震等,2015)。按照小农行为和动机分类,农户经济行为可以分为四类理论(邓大才,2006;贾云飞,2022),见表2-1。

3.文献综述 ...................................... 29

3.1 蔬菜产业 .................................. 29

3.1.1 蔬菜生产 ....................................... 29

3.1.2 蔬菜交易 ............................ 29

4.政府引导县域蔬菜产业发展作用分析 ............................ 42

4.1 理论分析与研究假设 ............................... 42

4.2 研究方法 ................................ 43

5.产业组织推动县域蔬菜产业发展作用分析 .......................... 57

5.1 理论分析与研究假设 ............................... 58

5.1.1 市场多元主体参与 ......................... 58

5.1.2 合作共治中介作用 .............................. 60

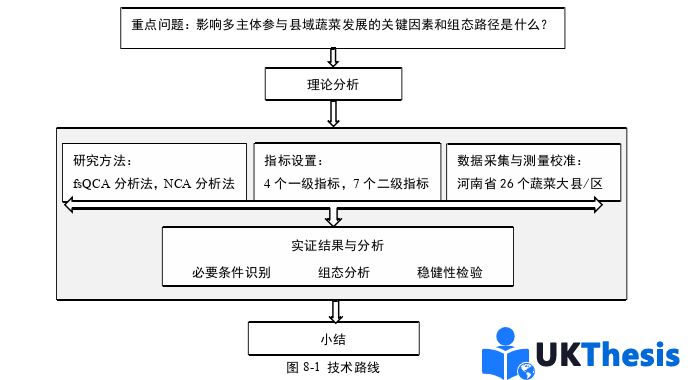

8.多主体参与县域蔬菜产业发展组态路径

8.1理论分析

县域蔬菜产业发展的制约因素很多,如自然条件、经济基础、社会环境、政策制度、技术水平与社会传统等。蔬菜的规模化生产是县域蔬菜产业发展的一个显著标志,以县域蔬菜产业发展的规模化生产中的多主体参与为研究点,通过对河南省蔬菜生产大县/区的观察,发现蔬菜生产县/区均分布在黄淮海平原地区,地理气候条件相近,在西部太行山区、伏牛山区和南部的大别山区没有蔬菜生产大县。进一步观察蔬菜大县/区发展的历程,规律性和偶然性并存。首先蔬菜大县/区是一个自然形成和自然消失的过程,主要发生在大城市郊区和相邻的县市,随着城市的发展,催生了周边蔬菜生产基地的诞生,然而城市的扩张最终逐步吞没了原有的蔬菜生产基地,蔬菜生产大县/区会随着城市的扩张而不断外移;其次是蔬菜生产大县/区也并非完全自然产生,大城市郊区未必生产蔬菜,在大城市外围,同样可以产生蔬菜的规模生产基地。一方面是地理距离在现代化交通面前已经不是近郊与远郊的藩篱,远郊的生产成本低于近郊,土地规模更大,有利于蔬菜规模化生产;另一方面,远郊县/区在产业结构调整方面,有很大的局限性,政府更倾向于发展经济效益较高的蔬菜生产。

9.研究结论与政策建议

9.1研究结论

通过对政府、产业组织和农户多主体参与河南省县域蔬菜产业发展的背景思考、理论探讨、实证分析,基于第四、第五、第六、第七、第八章的研究小结,可以发现,河南省县域蔬菜产业发展的多主体参与是一个系统、复杂的工程,发展前景可期,但又任重道远。

9.1.1政府支持参与主体合作共治

政府支持市场多元主体合作共治是保障蔬菜产业发展的桥梁。政府支持引导助推“农户和产业组织”联结起来合作共治,实现农户增收、产业组织提质增效,推动县域蔬菜产业发展。研究发现,多主体参与河南省县域蔬菜产业的耦合发展质效不佳,目前整体发展仍处于初级协调状态,亟需多主体参与转型升级发展,需要多主体合作共治高质量参与。农户和产业组织等市场参与主体的合作共治,在多元主体参与蔬菜产业高质量发展过程中具有正向中介作用,能够推动多元主体参与的良性互动;合作共治需要农户、产业组织融合参与,同时更需要政府支持引导带动更多的组织真正发挥联农带农作用,充分发挥政府引导作用、产业组织推动作用、农户参与作用。

9.1.2产业组织联合农户联营

产业组织联合农户联营是推动县域蔬菜产业发展的高速路。在河南省县域蔬菜产业发展过程中,农户参与产业组织的响应行为和质效发挥受到多种因素的影响。这些因素有内部的,也有外部的,无论是制约发展还是促进发展,农户的响应行为最终都会聚焦到蔬菜产品的“质、量、品”上。蔬菜产业发展整体处于初级阶段,在这个背景下,产业组织联农带户、合作共治是县域蔬菜产业发展的必经之路,如何将农户、产业组织串联起来,尤其是建立新的生产关系是县域蔬菜产业兴旺的关键。产业组织作为先进的生产力组织,需要了解影响农户参与的因素,从个人特质、经营特点、产品属性、市场氛围和政策支持等方面着手,从组织定位、产业发展、农户助力多方面出发,构筑新质生产力和新型生产关系,实现联农带户推动蔬菜产业发展。

参考文献(略)